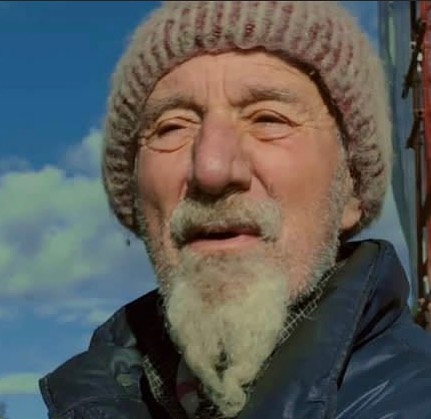

In occasione della scomparsa di Filippo Maone, storico editore e tra i fondatori del manifesto, ripubblichiamo l’articolo che scrisse in occasione dei 50 anni del giornale. Un racconto appassionato dei primi passi della rivista e del quotidiano

Nel ricco supplemento che accompagnava il manifesto nel giorno del suo cinquantenario, lo scorso 28 aprile, Luciana Castellina ha ben riferito dei ragionamenti che portarono il gruppo promotore dell’intera impresa politica alla scelta, unanime, di porre termine alla pubblicazione dell’originario mensile nato nel giugno 1969 e di fondare un omonimo quotidiano. Che iniziò a vivere, appunto, nell’aprile del 1971.

Un netto e molto impegnativo cambio di passo. Non c’è dunque bisogno di tornare alle informazioni già date ai lettori, per cui mi limiterò a rievocare solo alcuni passaggi salienti del lavoro che mi toccò di svolgere.

LA MESSA A PUNTO del progetto in ogni sua parte prese avvio nel novembre del ’70. A prendersene carico furono, tutti insieme, i componenti del piccolo gruppo che ormai possiamo definire storico. Da cui ricevetti il graditissimo segno di stima d’avermi voluto aggregare.

A me fu chiesto di impostare la struttura editoriale, sia dal lato produttivo sia da quello diffusionale, con la costante attenzione al bilancio e alla salute economica della cooperativa. Materie delle quali non avevo alcuna esperienza, ma si fece conto su qualche mia precedente dimostrazione di sapermela cavare come organizzatore, e scommettendo che mi spuntasse pure la necessaria capacità di apprendimento veloce.

Mentre per l’amministrazione vera e propria si pensò a Giuseppe Crippa, suggerito e supergarantito da Eliseo Milani, che lo aveva potuto valutare alla prova di una similare funzione alla Federazione del Pci bergamasco, di cui lui era segretario.

Per il grosso della redazione si fu tutti orientati a un generale ringiovanimento, fatto salvo il prestigioso e fondamentale gruppetto dei maturi compagni che, fin dal ’69, avevano condiviso tutto il nostro percorso (mi riferisco a Ninetta Zandigiacomi, Marcello Cini, Lidia Menapace, e pochi altri). Ma era un’epoca di gioventù prorompente, portatrice di fermenti che ci interessava fare entrare nelle nostre stanze redazionali.

Solo la fortissima carica di motivazioni che ci animava permise a ognuno di noi di sopportare la fatica di quei mesi. In primis ci buttammo tutti a raccogliere sottoscrizioni per almeno 50 milioni di lire, indispensabili per non bloccarci prima dell’uscita in edicola.

Non fu facilissimo, ma neanche tanto difficile. Ai modesti versamenti dei compagni già impegnati nei circoli sparsi per l’Italia, che raramente superavano le 10 mila lire, cercammo di aggiungerne altri più sostanziosi da ambienti meno squattrinati.

OLTRE AI DUE MILIONI (uno a testa) ricevuti da Simone Signoret e Yves Montand, arrivammo a metterne insieme un’altra ventina da ben più di venti generosi donatori.

Ne cito due molto noti, entrambi del mondo del cinema. Uno fu Gian Maria Volonté, che ebbi la faccia tosta di avvicinare per puntare subito al sodo, ricevendone in cambio un convinto milione di auguri.

L’altro mi fu indicato dal regista Elio Petri, con l’assicurazione d’averlo già «preparato». A casa sua Ugo Tognazzi mi accolse molto gentilmente, scambiammo due chiacchiere e infine mi dette una busta dicendomi con un sorriso: «Mi spiace di non poter fare di più». L’assegno era di un milione (oggi sarebbero circa 9mila euro, ndr).

Per tutto il periodo preparatorio lavorai ininterrottamente a stretto contatto con Luigi Pintor. Fu lui ad aprirmi alcune strade decisive. In primo luogo mi fece conoscere il massimo esperto di diffusione a l’Unità, che in via riservata gli aveva confidato di condividere in pieno la nostra battaglia. Quel compagno, di cui ora mi sfugge il nome, e me ne spiace molto, mi insegnò tutto ciò che c’era da imparare del mestiere.

Inoltre Luigi, attraverso Giorgio Bocca, che allora lavorava a Il Giorno – e con il consenso del direttore Italo Pietra, partigiano socialista – mi rese agevole la stipula di un contratto per associare il manifesto al loro capillare sistema di trasporti mediante autoveicoli, in tutto il Nord, con base a Milano. Dove il nostro quotidiano sarebbe arrivato in aereo con un volo postale (purtroppo in orario assai anticipato rispetto alla partenza delle macchine e dei camioncini, con la conseguenza d’essere obbligati a «chiudere» il giornale alle 18, senza le notizie della serata).

Medesima combinazione, compreso il disagio degli orari, attivammo anche per Calabria, Sicilia e Sardegna, ma appoggiandoci al Corriere dello Sport. Fu sempre Luigi a facilitare un’analoga intesa, anche se di minore ampiezza, con il Corriere della Sera.

Telefonò al direttore Piero Ottone, gli chiese di ricevermi e mi fissò un appuntamento. Quando arrivai a via Solferino, una volta eseguite le classiche formalità dei palazzi importanti, vidi comparire in cima alla breve scala di entrata, alla base della quale io sostavo in attesa, un uomo claudicante che, scendendo lentamente, mi faceva cenno con la mano di non andargli incontro, finché non mi raggiunse. Soltanto allora abbassò la mano per tendermela e stringere la mia più a lungo del normale. Era, inconfondibile, Piero Ottone.

Camminando verso il suo ufficio mi volle spiegare il motivo del suo comportamento: d’aver voluto attenersi a un’antica tradizione – non ricordo più di quale origine – che consisteva nel misurare il gradimento di un ospite da quanti gradini il padrone di casa scendeva per accoglierlo. E lui, quella volta, non me ne aveva lasciato neanche uno da salire.

Trovo l’episodio un po’ divertente, ma anche significativo della considerazione in cui venivamo tenuti noi, un’accolita di marxisti e comunisti, da una buona fetta del mondo liberal-democratico. Ne trassi beneficio già al momento, stringendo con il dirigente del relativo reparto un buon accordo, finalizzato ad arrivare nelle edicole di piccole e medie cittadine del Nord, non incluse nel contratto firmato a Il Giorno.

RESTA DA DIRE QUALCOSA su come risolvemmo il problema dei macchinari necessari alla redazione e quello della produzione materiale del giornale, cioè la stampa. Sul primo punto oso dire che, per fortuna, considerata la magrezza dei nostri conti correnti, all’epoca non c’erano ancora i costosi «sistemi editoriali», composti da computer per ciascun redattore, tutti contemporaneamente collegati a una centralina a sua volta in linea col reparto grafico e con la tipografia.

CI BASTARONO le modeste macchine da scrivere, che per circa la metà arrivarono dalle case di chi ce l’aveva, e per il resto trovammo di seconda mano. Ma le telescriventi, indispensabili per ricevere le notizie dalle principali agenzie, le dovemmo comprare.

Siccome le produceva la Olivetti, pensai di rivolgermi allo scrittore Paolo Volponi, che conoscevo bene da parecchio tempo, e che all’epoca lavorava proprio in quella speciale azienda come capo del personale. Fu una mossa giusta, perché Volponi ci fece ottenere le quattro telescriventi che ci occorrevano con uno sconto stratosferico.

Quanto alla questione della stampa va detto che ci trovammo ad attraversare in pochi anni un travolgente sviluppo tecnologico (come peraltro in tutti i settori attinenti). Dal sistema a piombo, che comportava la ribattitura dei testi – dattiloscritti e consegnati dai redattori – da parte dei linotypisti, si passò a quello chiamato offset. Che annullava definitivamente quel passaggio, e impose perciò la riqualificazione di quei tipografi per mansioni diverse nel ciclo produttivo, oltre che un radicale cambiamento nella preparazione delle matrici da applicare alla rotativa. Influendo notevolmente sul lavoro della redazione, chiamata alla modifica di consolidate abitudini nell’incontro con l’invenzione digitale.

Il tutto coincise con un guaio molto serio, che mise in crisi tutto l’impianto della nostra distribuzione. Avvenne che i voli postali furono cancellati per alcuni mesi e spostati d’orario per gli altri, ma verso la piena notte, in direzione inversa a quanto ci sarebbe servito. Ci trovavamo, più o meno, alla metà degli anni ’70.

DIPESE DA QUESTI FATTI l’operazione più ardita che si decise di affrontare entro il tempo delle mie attribuzioni, che poi durò fino alla fine del 1982.

Procedemmo in tre fasi. Già sapevo che due quotidiani, unici in Italia, stavano sperimentando l’uso di una macchina in grado di scannerizzare e trasmettere a distanza, per mezzo di linee telefoniche dedicate, le matrici delle loro pagine.

Lo scopo era di dividere l’intera tiratura in due o più punti di stampa, anche molto lontani tra di loro. I giornali erano La Stampa e Avvenire. Con una grossa differenza, però, tra l’uno e l’altro: il tempo di trasmissione di una pagina di Avvenire era addirittura di 27-28 minuti, che scendevano a soli 3 (ancora troppi alla luce dei progressi odierni) per La Stampa. A cui dovette arrivare la voce che l’argomento ci interessava, giacché nel giro di pochi giorni ricevetti una telefonata dall’ingegnere che si occupava di innovazioni in quel campo, il quale mi disse che il loro apparecchio era un prototipo Siemens, e che erano disposti a cederlo per acquistarne due o tre in corso di produzione e un po’ più perfezionati, anche se quello che stavano provando funzionava benissimo.

Gli chiesi di osservarlo all’opera e concordammo di incontrarci a Torino. Lì mi resi conto che il grosso trasmettitore era in grado di soddisfare in pieno le nostre esigenze. E fui anche attirato sia dal prezzo che mi proposero – portato a 15 milioni, con rateazione lunga, dai 50 del listino – sia, quasi di più, dalla promessa di una loro ufficiale garanzia triennale.

LA SECONDA TAPPA fu quella di convincere Lanzara, il proprietario della tipografia di Roma dove si stampava tutta la tiratura del giornale, a impiantare una rotativa anche a Milano, nel grandissimo scantinato che da tempo avevamo preso in affitto per dare una sede fissa alla squadra redazionale del Nord.

Il piano andò in porto abbastanza presto, e il problema degli aerei si risolse in radice, determinando una situazione perfino migliore della precedente, tenendo conto che da quel momento il manifesto poté allungare la giornata lavorativa, e non privarsi più del flusso di notizie fino allo stesso orario degli altri quotidiani.

UN’IMPREVISTA OCCASIONE ci portò alla terza e conclusiva fase. Un giorno, all’improvviso, il proprietario dello scantinato ci disse seccamente: ho bisogno di liquido, o comprate voi il locale o devo sfrattarvi per metterlo in vendita. Cominciò una trattativa che si protrasse per un paio di mesi, alla fine dei quali arrivammo a strappare condizioni che ci parvero ottime. Prezzo: circa 60 milioni (tra 220 e 250 mq, non ricordo esattamente) da pagare in 3 anni, con tasso d’interesse più che ragionevole.

NON POSSO DIRE CHE FU una passeggiata, ma riuscimmo a superare agilmente le maggiori difficoltà. Al termine di questo tratto di cammino mi restò solo un rammarico: di non aver potuto portare a buon punto, e neanche almeno ad avviare, una operazione di medesimo significato, pur se ridotta nelle dimensioni, in una città strategica del Sud.

Ci trovammo così, pur senza averlo mai pensato come obiettivo, ad avere in patrimonio la proprietà di un immobile. Che in anni successivi ai miei incarichi si rese utile a ridurre gli effetti pesanti di situazioni difficili.

E qui mi fermo, avendo oltrepassato non di poco lo spazio a mia disposizione. Tra racconto di fatti accaduti, nel corso della nostra storia, e mie considerazioni sulla stessa, ne avrei di altre cose da dire. Prima o poi ce ne sarà l’occasione.

Errata corrige

Un frettoloso e maldestro uso del cursore, nel tentativo di correggere una frase mentre scrivevo l’articolo poi comparso su «il manifesto» dello scorso 28 maggio, intitolato “Così partì la macchina del giornale”, ha peggiorato le cose fino a ribaltarne addirittura il significato. Per facilitare il confronto, mi sento in dovere di riportare qui di seguito le poche righe che comprendono l’errore e, sotto, quelle corrette con esattezza. Scusandomi con i lettori e con il cinquantenne giornale.

Filippo Maone

—————————————————————-

Dal sistema a piombo si passò a quello chiamato offset, che comportava la ribattitura dei testi – dattiloscritti e consegnati dai redattori – da parte dei linotypisti, la loro riqualificazione per mansioni diverse nel ciclo produttivo, e un radicale cambiamento nella preparazione delle matrici da applicare alla rotativa.

Le righe sopra riportate si trovano nella parte finale della quarta colonna dell’articolo apparso nel giornale del 28/5 (pag. 16), e vanno sostituite con quelle sottostanti (nell’articolo on line è già stato fatto nel corpo del testo, ndr)

Dal sistema a piombo, che comportava la ribattitura dei testi – dattiloscritti e consegnati dai redattori – da parte dei linotypisti, si passò a quello chiamato offset.Che annullava definitivamente quel passaggio, e impose perciò la riqualificazione di quei tipografi per mansioni diverse nel ciclo produttivo, oltre che un radicale cambiamento nella preparazione delle matrici da applicare alla rotativa.

* Fonte/autore: Filippo Maone, il manifesto