Passato e presente. Cosa ha significato ripensare la cultura e la pratica della magistratura negli anni in cui la società italiana cominciava a cambiare. All’inizio c’è la stagione appartenuta al padre Silvio, con l’avventura della Repubblica di Castrovillari

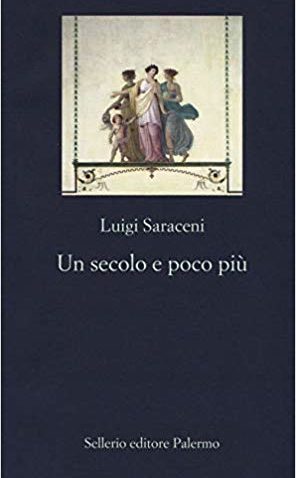

Castrovillari è una città un po’ particolare, direi, anzi, piuttosto unica: in nessun’altra sono nati tanti magistrati, e, nei tempi recenti, così tanti di sinistra. Non solo: in nessuna altra parte dell’Italia meridionale ho tanti e carissimi amici. (Si dirà che questo è un dato personale e non sociopolitico, e però io non credo che sia casuale). Se Castrovillari è così non deve essere evidentemente fortuito. E il libro che Luigi Saraceni, Un secolo e poco più (Sellerio, pp. 224, euro 16), ha dedicato alla storia della sua famiglia – di suo padre Silvio, di lui stesso e di sua figlia Federica – ci aiuta a capirlo.

INTANTO c’è un dato storico-economico, che ha a che fare con la struttura della proprietà fondiaria di questa nordica provincia calabrese: non c’è il latifondo, e perciò non ci sono mai state grandi famiglie baronali, bensì una piccola proprietà coltivatrice, non sufficiente a essere ricchi ma sufficiente a mandare i figli all’università.

Tutto questo me lo ha spiegato spesso un altro amico nativo del luogo, Enrico Pugliese – uno dei pochi non magistrato tra i miei amici castrovillaresi e calabresi – che sul tema ci ha addirittura scritto la tesi di laurea, un testo purtroppo perduto. Naturalmente la ragione della peculiarità della città non è puramente economica, ma storico-culturale: questa piccola/ media borghesia, troppo povera per schierarsi coi grandi agrari, ma abbastanza ricca per essersi acculturata e avere dunque acquisito un pensiero critico e, di conseguenza una fede progressista, è stata prima risorgimentale, poi a fianco dei primi moti socialisti di inizio XX secolo. Una tradizione evidentemente tramandata alla generazione dell’autore, uno dei fondatori di Magistratura Democratica, una delle più preziose creature della meravigliosa stagione sessantottina, nostro compagno e a lungo collaboratore de il manifesto.

IL LIBRO è diviso in tre parti, la prima dedicata al padre Silvio Saraceni, che già nel 1904 incorre, ventenne, nel suo primo incidente con i carabinieri, per via della sua non occultata fede repubblicana. Una vita in seguito tutta dedicata ai più diseredati dei diseredati abitanti dei piccoli isolati paesi arrampicati sulla Sila, culminata, nel ’45, con la incredibile avventura della «Repubblica di Castrovillari», come fu chiamata la spavalda e coraggiosa gestione da parte dell’avvocato Silvio Saraceni del Comune, di cui era stato nominato «commissario», un titolo che egli rifiutò con sdegno.

La seconda parte del libro è intitolata «Io», e riguarda la vita del magistrato Luigi Saraceni. La voce diventa infatti autobiografica, non più narrante. È una storia assai interessante, perché racconta quanto è scarsamente conosciuto: cosa ha voluto dire cambiare l’ottica, la cultura e la pratica della magistratura tradizionale negli anni in cui il mutamento della società italiana comincia a farsi strada, nei ‘60, una lotta rischiosa per i più giovani che hanno appena intrapreso la carriera, quando era motivo di diffidenza già solo farsi vedere con l’Espresso.

DIFFICILE, perché si è trattato di rimuovere un’ottica di classe profondamente radicata nella struttura stessa dello stato. Saraceni racconta una quantità di fatti, piccoli e grandi, tutti molto significativi: dal «registro S» della Procura, dove venivano imboscate le pratiche che infastidivano il potere; e accanto l’accusa nientemeno che per peculato del povero usciere che, nel mese estivo di vacanza del Tribunale, si era portato a casa il ventilatore inutilizzato e che puntualmente l’aveva riportato quando avrebbe dovuto esser nuovamente usato.

È un tempo che ricordo bene pure io, perché è anche il mio: sebbene io non sia stata mai magistrato, ho però vissuto, in altra collocazione, alcuni degli stessi eventi. In realtà, con lo stesso spirito del magistrato Saraceni che, formalmente, ma solo formalmente, stava «dall’altra parte». Mi riferisco in particolare a un evento del 1963, di cui però con Luigi non avevo mai parlato e dunque mi ha fatto gran piacere trovare nel libro come l’aveva vissuto lui.

SI TRATTA DI UN EVENTO fra i più gravi: la prima grande manifestazione degli edili romani contro la serrata dei costruttori allora all’opera in quello che fu chiamato «il sacco di Roma», aggredita barbaramente dalla polizia. C’entro perché fui arrestata insieme a trentatré edili (la Federazione sindacale mondiale chiese alla Cgil perché non la avevano mai informata che in Italia c’erano anche edili donne!). Luigi parla di tutti i lati oscuri di quella provocazione, dell’incredibile messaggio di congratulazioni inviato nientemeno che dal Presidente della Repubblica, Segni, al presidente del Tribunale per la durezza «esemplare» della sentenza inflitta al termine del processo.

FU L’ULTIMO ATTO del centro destra. Saraceni cita il tenente Varisco, negli anni ’80 ucciso dai terroristi (un episodio più che oscuro), e io ne fui particolarmente rattristata perché in quelle lunghe giornate trascorse nelle celle del Palazzaccio dove ci tenevano rinchiusi quando le udienze venivano sospese perché i magistrati erano riuniti in Camera di Consiglio, Varisco era il mio carceriere, e sottobanco mi passava i giornali. Curiosamente non dice invece quanto emerse molti decenni dopo, quando cominciarono a essere declassificate le carte segrete: quella provocazione era stata ordita dal gruppo Gladio creato da Cia e servizi segreti italiani, operante per molti anni, con pieno coinvolgimento del governo Dc.

La terza parte del libro è intitolata «Federica». È brevissima, ma credo che tutto il libro Luigi l’abbia scritto per parlare di lei, sua figlia, arrestata nel 2002 con l’accusa di partecipazione a banda armata in occasione dell’omicidio da parte delle Br del giuslavorista D’Antona.

Questo capitolo non provo neppure a raccontarlo. Va letto: perché nessuno può riassumere un tumulto di sentimenti e di dolore quale provoca un caso come questo. Al momento della notizia e poi a lungo, quando sua figlia la incontra in prigione, nientemeno che, caso quasi unico, in qualità di avvocato difensore. Per anni. (Quando accade Luigi non è più magistrato, dopo una parentesi parlamentare – durante la quale, fra l’altro, insieme a Giuliano Pisapia, si era occupato della tragica vicenda Ocalan – ha scelto la professione forense).

È DUNQUE AVVOCATO, ma insieme, adesso, giudice di sé stesso: dove ho sbagliato nell’educarla, si chiede con angoscia, di fronte alla notizia improvvisa dell’incarcerazione di Federica, e poi a lungo per cercare le proprie colpe di padre e quelle di sua figlia, ma anche le sue motivazioni. Possibile che la tradizione ribelle della famiglia e di Castrovillari, l’abbia indotta a un gesto così irrazionale? È colpa mia? – si chiede tormentato.

Federica si farà diversi anni di prigione, sebbene non avesse sparato neppure un colpo. Ma la storia drammatica ha un finale se non felice almeno positivo: dietro le sbarre ha preso la laurea che aveva sempre disertato, con una tesi su L’antipedagogia internazionale di Makarenko. Esame in cella, 110 e lode, molte pubblicazioni.

* Fonte: Luciana Castellina, IL MANIFESTO