Il regista racconta il suo documentario prodotto da MIR Cinematografica e Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Cinema e con Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico

Una gita a Fasano, così come me l’ha raccontata un ragazzo romano in villeggiatura nel sud. «Eravamo in due, io e la mia ragazza. In quel fottuto paese calabrese non riuscivamo a venire a capo della situazione. La roba in un paesino piccolo che vive di birra e gazzosa non sanno manco cos’è. Era il secondo giorno di rota, e mentre la ragazza che era con me reggeva stringendo i denti e spingendosi sempre più vicino al camino nella speranza di sconfiggere i brividi, io ero arrivato proprio allo stremo. Mi sono ricordato di aver letto su un giornale che nelle Puglie c’era un paesino, Fasano, appunto, che era una sorta di Bengodi per chi si fa».

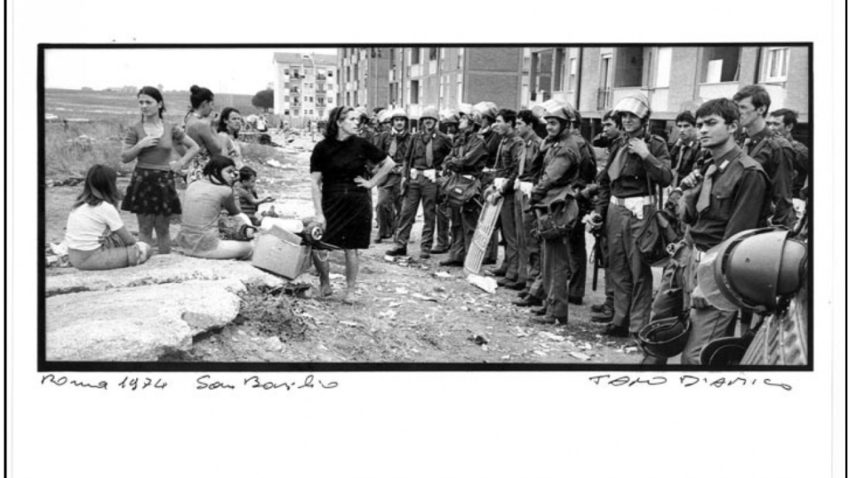

La voce di Claudio Santamaria legge un articolo di Carlo Rivolta pubblicato su Lotta Continua. «Carlo ci teneva moltissimo a lavorare, che la sua esperienza di dolore, la sua conoscenza di quel mondo lì si tramutasse in lavoro di giornalismo» racconta Enrico Deaglio, allora direttore del quotidiano. «Non è che l’idea che lui si facesse un buco fosse una cosa tanto terribile: tanti si bucavano nel bagno in fondo al corridoio di Lotta Continua. Era un vivere con l’eroina». Uno sterminato materiale di repertorio sull’arrivo dell’eroina in Italia negli anni ’70 e sulla devastazione di una generazione – con i documentari di Alberto Grifi sul grande raduno a Parco Lambro e Storia di Filomena e Antonio di Antonello Branca, le trasmissioni televisive di Sergio Zavoli e le inchieste di Joe Marrazzo, i telegiornali e le radio che riportano morti e arresti come in una guerra, gli articoli, i diari, le foto e i filmini in Super 8 di Rivolta – e molte interviste a tossicodipendenti e alle persone più vicine al giornalista, la compagna storica Emanuela Forti e suo figlio Andrea Lapponi, lo zio Rinaldo Chidichimo, l’amico del cuore Luca Del Re, il collega Claudio Gerino e, appunto, Enrico Deaglio: di tutto questo è fatto La generazione perduta di Marco Turco, Nastro d’Argento 2023 per la sezione «Cinema del reale». Il documentario, scritto dal regista con Vania Del Borgo (il soggetto) e con Wu Ming 2 (la sceneggiatura), è una sinfonia corale accompagnata dalla voce di un solista, quella di Carlo Rivolta, talentuoso cronista e giornalista d’inchiesta per Paese Sera, soprattutto la Repubblica, dal primo numero, e Lotta Continua, «sempre tenendo il culo in strada, per quasi dieci anni vissuti pericolosamente», «ghermito dal drago dell’eroina», nelle parole di Wu Ming 1, morto suicida a 32 anni. Ne parlo con Marco Turco, di passaggio a Roma fra una presentazione e l’altra in giro per l’Italia.

Secondo gli autori de «L’aspra stagione», Tommaso De Lorenzis e Mauro Favale, l’uscita dagli anni ’70 è costata la vita oppure l’anima di tanti: «In troppi hanno perso la prima. Molti si sono venduti la seconda». Ma c’è anche chi come te non ha perso né l’una né l’altra. Chi eri in quegli anni?

Io sono del 1960 e vengo da una famiglia comunista: mio nonno era comunista e mio padre un attivista del PCI. Ho cominciato a fare politica a 14 anni, ero uno di quelli che chiamavano figicciotti. A quei tempi si viveva di pane e politica. Nella nostra sezione, quella di Ponte Milvio, dove era iscritto anche Enrico Berlinguer, univamo l’ideale di cambiare il mondo al gioco, vivevamo tutti insieme e ci confrontavamo con tutte le età. Assistetti all’avanzata straordinaria del partito convinto che stavamo facendo la rivoluzione e che avremmo vinto. Ma la situazione si complicò per il tentativo di realizzare il compromesso storico, visto come il fumo negli occhi a sinistra del PCI e anche da molti militanti del partito. Al comizio di Lama all’università, riconosciuto poi come un grande errore da molti di noi, scoppiò la guerra di autonomia operaia e del movimento studentesco contro noi e il sindacato. Io ero nel servizio d’ordine, non eravamo preparati e ci prendemmo un sacco di botte. Da quel momento la sinistra non era più unita sullo stesso fronte contro i fascisti. Quando ci fu quello che fu definito il riflusso ho smesso di fare politica non perché non me ne fregasse più niente ma perché ho riversato la mia carica da attivista nello studio, mosso dal bisogno di capire meglio quello che andavo dicendo da anni, e mi sono iscritto alla facoltà di Storia e Filosofia.

E continui a elaborare quegli anni nei tuoi film. Come sei arrivato al cinema?

Anche il cinema è tradizione di famiglia. Mio nonno faceva il falegname a Cinecittà fin dai tempi del cinema muto, mio padre iniziò come falegname e diventò scenografo, uno zio faceva il pittore decoratore: la nostra era una famiglia che oltre che di politica viveva di cinema. Io all’inizio pensavo che avrei fatto il professore, perché era il periodo della prima crisi dovuta dall’arrivo delle tv commerciali che passavano molti film, e vedendo mio padre disperato quando non lavorava, pensavo che non avrei voluto fare quella vita. Ma un’estate mi feci portare su un set come aiuto attrezzista e fui «tarantolato», mi sentii magicamente «a casa». Ho fatto l’assistente e l’aiuto regista, e studiato in scuole di sceneggiatura con l’obiettivo di diventare regista. Gli anni ’70 sono tornati nei miei film perché sono stati gli anni che mi hanno formato, con tutti i pro e i contro. Il mio primo lavoro è stato un documentario sui rifugiati politici italiani in Francia, la generazione perduta nella lotta armata, Vite sospese, che poi divenne l’argomento del mio primo film Vite in sospeso. Con la miniserie tv Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu ho raccontato uno degli aspetti positivi, quello della musica come strumento di emancipazione e lotta. All’epoca i protagonisti delle fiction di Rai 1 erano medici, santi e commissari, mentre il mio era un giovane cantautore anche lui perso, finito male, che come Carlo Rivolta incarnava a pieno quella generazione, estremamente libero e controcorrente, non allineato a nessuno. Con la miniserie su Franco Basaglia, C’era una volta la città dei matti ho affrontato il tema dell’istituzione negata, e le istituzioni reazionarie non erano solo i manicomi, ma anche le scuole, altrimenti la ribellione non sarebbe partita da lì. Il racconto dell’eroina è un altro capitolo della stessa elaborazione, il più doloroso, anche perché era una trappola maledetta di cui i ragazzi non sapevano niente.

Che rapporto avevi con l’eroina e i tossicodipendenti?

Per anni ho rifiutato e tentato di tenere lontano da me sia i tossici che gli alcolizzati. Non accettavo l’idea che si possa dipendere da qualcosa che decide per te. Questo film mi ha permesso di avvicinarmi a loro e ho capito cose che avevo rifiutato in modo ideologico.

Dall’idea iniziale di un documentario d’inchiesta sull’operazione «Blue Moon» che poi si è rivelata senza fondamento, come siete arrivati a un lavoro sulla narrazione dal punto di vista degli eroinomani?

Nonostante tante ricerche, siamo riusciti a trovare un solo rapporto dei ROS sulla diffusione dell’LSD organizzata dalla CIA per reprimere la rivolta del movimento, che non è sufficiente per stabilire che quell’operazione sia stata fatta. In ogni caso in Italia il problema è stato quello dell’eroina, non dell’LSD. Di inchieste e film sulla mafia che ha gestito il traffico della droga ne sono fatti tanti, ma nel cinema, a parte Amore tossico di Claudio Caligari, del 1983, c’è stata una grande rimozione su quella generazione perduta. Per questo abbiamo deciso di raccontare la storia dal loro punto di vista.

Le storie dei tossici sono toccanti perché come dice Filomena nel documentario di Antonello Branca da cui hai preso molto materiale, «ho iniziato a frequentare questa gente che si bucava perché la sento più vera». A volte erano i più grandi sognatori, quelli che non si tiravano mai indietro, hanno vissuto da reietti perché la guerra contro la droga era (ed è ancora) guerra contro i drogati, e molti hanno pagato con la vita. Per noi che eravamo ragazzi negli anni ’70 questo racconto è molto coinvolgente. Ma che significato ha per le generazioni successive?

A parte che l’eroina non è scomparsa, nell’epoca presente ci sono tantissime dipendenze, e questo documentario racconta come ci si può finire dentro e quanto è difficile se non impossibile uscirne. Può essere un monito per le nuove generazioni, e l’idea è di portarlo nelle scuole e nelle carceri. Alcune carceri l’hanno già chiesto.

«Milioni di giovani non sanno un cazzo della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Questi giovani, drogati di pregiudizi e di cazzate sulla droga, sono un terreno formidabile di mercato. Con qualche palla si convincono in quattro e quattr’otto a provare la droga, e non serve neanche dirgli cos’è». Carlo Rivolta

La generazione perduta, prodotto da MIR Cinematografica e Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Cinema e con Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, è in programmazione ad aprile e maggio nelle principali città italiane con un fitto calendario di proiezioni evento e teniture alla presenza del regista.

* Fonte/autore: Laura Salvinelli, il manifesto